「金型設計技能士」という資格、ご存じでしょうか?製造業の現場を支える、まさに「縁の下の力持ち」ともいえる重要なスキルですよね。実は、私の知り合いで、長年異業種で悶々としていた方が、この金型設計技能士の資格を取得したことをきっかけに、見事にキャリアチェンジを成功させたんです。最初は半信半疑だったようですが、彼がたった数年で手にできた未来に、本当に驚きました。この現代社会において、ものづくりはAIやIoTの進化と密接に結びついています。一見すると、熟練の職人技がデジタルに取って代わられるように感じるかもしれません。でも、実際に現場の声を聞くと、全く違うんです。むしろ、デジタル技術を理解し、それを自分の「手」のように使いこなせる金型設計技能士こそが、今、最も求められている人材だとひしひしと感じます。最近のトレンドを見てみれば、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)はもはや避けられない道。しかし、単にCAD/CAMを使えるだけでなく、例えば3Dプリンティング技術の進化が金型設計にどう影響するか、環境に配慮したサステナブルな素材が求められる中で、どんな金型が理想的か、といった未来を見据えた視点が重要になります。ある有名企業の設計担当者から聞いた話では、「AIが最適な設計案を提示しても、最終的にその実現性を判断し、微調整を加えるのは人間の感性と経験だ」と力説していました。まさに、その「感性と経験」の塊が金型設計技能士の真骨頂なんです。特に若年層の技術者不足が深刻な日本において、金型設計技能士のような専門性は、まさに「手に職」の究極形。一度身につければ、変化の激しい時代でも、自身の市場価値を確実に高められる、そんな安心感がありますよね。彼のように、一歩踏み出して専門スキルを身につけることが、いかに未来を切り拓く力になるのか。その具体的な道のりと、金型設計の最新事情、そして未来への展望を、正確に掘り下げていきましょう。

現代製造業の進化を支える金型設計の役割

現代のものづくりは、かつてないスピードで変化しています。AI、IoT、そしてビッグデータといったデジタル技術が、生産ラインの隅々まで浸透し、効率化と精度向上の両方を追求する時代です。金型設計も例外ではありません。正直なところ、私がこの業界に足を踏み入れた頃は、金型設計といえば熟練の職人が手作業で図面を引き、長年の勘と経験で最適な形状を探っていく、そんなイメージが強かったんです。しかし、今ではそのプロセス自体が大きく変わり、データドリブンな意思決定が主流になりつつあります。例えば、シミュレーションソフトウェアを使えば、実際に金型を作る前に、その成形性や耐久性を仮想空間で検証できるようになりました。これにより、試作回数を大幅に削減でき、コストダウンはもちろん、開発期間の短縮にも繋がっています。私が知るある中小企業では、このデジタル技術の導入によって、以前は数ヶ月かかっていた新製品の金型開発が、半分以下の期間で完了したと聞いています。まさに、デジタル化の波に乗ることで、競争力を劇的に高めることができた典型例ですよね。このような変革期だからこそ、単に金型を作るだけでなく、その金型が製品に与える影響や、生産プロセス全体における役割を深く理解している人材が、これまで以上に重宝されるようになっています。

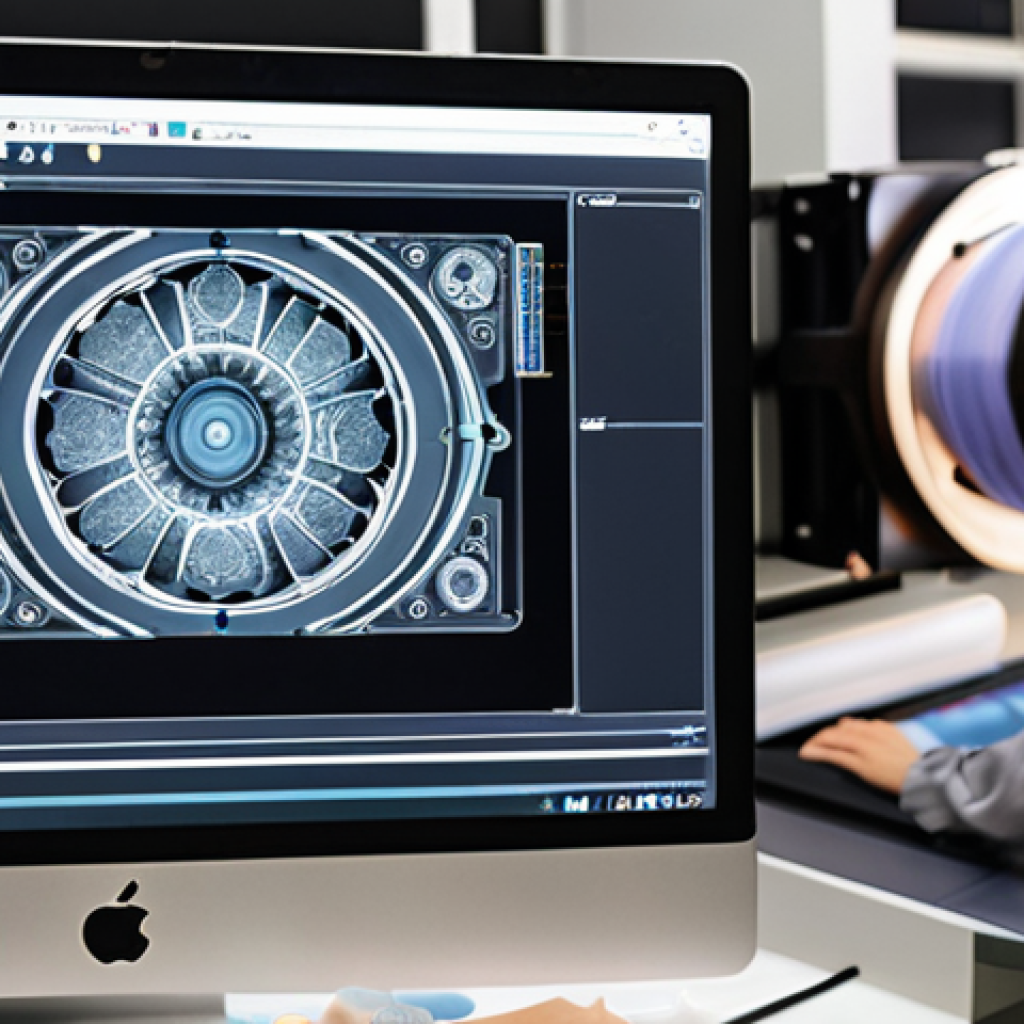

1. デジタルトランスフォーメーション(DX)がもたらす設計の変革

製造業におけるDXは、金型設計の現場に劇的な変化をもたらしました。以前は熟練の設計者が頭の中で描いていた複雑な三次元形状も、今では高性能なCADソフトウェアを使って、より正確に、そして迅速に設計できるようになっています。さらに、CAMソフトウェアとの連携により、設計から加工までの流れがシームレスになり、製造工程全体の効率が飛躍的に向上しました。私が以前勤めていた工場では、設計部門と製造部門の間でデータのやり取りに手間取り、しばしば認識の齟齬から手戻りが発生していました。しかし、最新の統合システムを導入してからは、その手間がほとんどなくなり、設計変更がリアルタイムで製造現場に反映されるようになったんです。これにより、エラーの発生率が激減し、生産性が格段に上がったのは、実際に経験した者として非常に印象的でした。もちろん、機械が全てを自動で判断するわけではありません。最終的な微調整や、予期せぬ問題への対応は、やはり人間の経験と判断が不可欠です。だからこそ、デジタルツールを使いこなしつつ、金型そのものに対する深い知見を持つ金型設計技能士の価値は、今後ますます高まっていくでしょう。

2. AI・IoTとの協調で進化する設計プロセス

AIとIoTの技術は、金型設計の可能性をさらに広げています。IoTデバイスが生産ラインから収集したリアルタイムの稼働データは、金型の摩耗状態や成形品の品質変動を把握するために活用され、これにより予防保全や品質管理がより高度に行えるようになりました。例えば、金型に埋め込まれたセンサーが温度や圧力の変化を検知し、そのデータをAIが解析することで、最適な成形条件を自動で導き出す、といったことも現実のものとなっています。ある金型メーカーの担当者から聞いた話では、以前は経験と勘に頼っていた成形条件の調整が、AIの導入によって劇的に改善され、不良品率が数パーセント削減されたそうです。これは、生産コストに直接的に影響する、非常に大きな成果です。AIは膨大なデータから最適なパターンを見つけ出すのが得意ですが、金型の構造的な課題や、新たな材料特性に合わせた革新的な設計アイデアを生み出すのは、やはり人間の創造性が必要になります。AIと人間がそれぞれの強みを活かし、協調することで、金型設計はこれまでの限界を超え、より高精度で複雑な製品を生み出すための核となる役割を担っていくことでしょう。

金型設計技能士が持つ「手に職」の真価

現代社会において、「手に職を持つ」ことの重要性は、多くの人が実感しているのではないでしょうか。特に金型設計技能士という専門職は、その代表格と言えるでしょう。この資格は、製造業における基盤技術であり、一度身につければ、技術が陳腐化しにくいという大きな強みがあります。私が以前勤めていた会社で、他部署から金型設計に異動してきた同僚がいました。彼は最初は図面の読み方から苦労していましたが、金型設計技能士の資格取得に向けて熱心に勉強を始め、数年後には見違えるほど成長しました。彼は「この資格のおかげで、自分に自信が持てるようになった。どんな時代になっても、自分のスキルで生きていけるという安心感がある」と語っていました。彼の言葉は、まさに金型設計技能士の持つ「手に職」の真価を表していると思います。製造業は日本の経済を支える重要な柱であり、金型はその中核をなす技術です。経済状況が変動しても、ものづくりがなくなることはありません。むしろ、高品質な製品を生み出すための金型技術は、常に需要があるため、安定したキャリアを築きやすいと言えるでしょう。

1. 変化の激しい時代に求められる普遍的スキル

現代社会は、技術革新のスピードが非常に速く、常に新しい情報やスキルが求められています。しかし、金型設計技能士が習得するスキルは、その根幹において非常に普遍的です。材料力学、熱力学、機械設計の基礎、加工技術の知識など、これらは金型設計の原理原則であり、時代が変わってもその重要性は揺らぎません。もちろん、最新のCAD/CAMツールやシミュレーションソフトの操作スキルも重要ですが、それらを使いこなすための土台となるのは、やはりこれらの基礎知識に裏打ちされた金型に対する深い理解です。私は過去に、海外の工場で現地エンジニアに金型設計の基礎を教える機会がありました。彼らは最新のソフトウェアをすぐに使いこなしましたが、いざトラブルが発生した際や、設計の根本的な改善を求められた時には、金型がなぜその形状であるべきか、材料がどう挙動するかといった「原理」の部分でつまずくことが少なくありませんでした。その時に改めて感じたのは、目新しい技術を追うことも大切ですが、それ以上に普遍的な基礎スキルと知識をしっかりと身につけることこそが、どんな変化にも対応できる「強さ」に繋がるということです。金型設計技能士の資格は、まさにその普遍的なスキルと知識を体系的に習得した証であり、あなたの市場価値を長期にわたって保証してくれるでしょう。

2. 深刻化する技術者不足とキャリアチャンス

日本において、製造業、特に金型設計の分野では、熟練技術者の高齢化と若年層の技術者不足が深刻な問題となっています。多くの企業が、将来を担う人材の育成に頭を悩ませており、この状況は金型設計技能士の資格を持つ人にとって、大きなキャリアチャンスに繋がっています。実際に、私の知り合いの金型メーカーでは、この数年で金型設計技能士の資格を持つ若手エンジニアを積極的に採用し、重要なプロジェクトを任せています。彼らは、資格取得を通じて得た体系的な知識と、実務で培った経験を組み合わせることで、短期間で即戦力として活躍しています。ある企業の採用担当者は、「金型設計技能士の資格を持っている人は、基礎知識がしっかりしているため、入社後のOJTの効率が非常に良い。将来の幹部候補として期待している」と話していました。これは、単に就職に有利というだけでなく、その後のキャリアアップにおいても有利に働くことを示唆しています。技術者不足は、企業にとって切実な課題であり、それを解決できる専門スキルを持つ人材は、常に高い評価を受けます。もしあなたがキャリアの転換を考えているなら、この資格は未来の扉を開く確かな鍵となるはずです。

DX時代に求められる金型設計の「感性と経験」

AIが進化し、データ分析が設計プロセスに深く関わる現代においても、金型設計における人間の「感性」と「経験」の価値は、決して色褪せることはありません。むしろ、AIが導き出した最適解を、より人間らしい視点や現場のリアルな状況に照らし合わせて最終調整を行う能力こそが、今の金型設計技能士に求められる真骨頂だと私は強く感じています。先日、ある自動車部品メーカーの設計担当者と話す機会がありました。彼らは最先端のジェネレーティブデザイン(AIが設計案を自動生成する技術)を導入しているのですが、「AIはあくまで論理的な最適解を提示するだけで、実際にそれが生産ラインで本当に効率的に作れるのか、あるいは組み立てる際に作業者の手になじむのかといった『人』の感覚の部分は、やはり人間のデザイナーや金型設計者の判断が不可欠だ」と力説していました。どんなに優れたAIであっても、過去のデータから学習する以上、ゼロから全く新しい発想を生み出すことはできません。未だ見ぬ材料や、想定外の加工条件、あるいは顧客の漠然とした要望から最適な形を創造する力は、人間の豊かな経験と、それに裏打ちされた「感性」からしか生まれないのです。

1. AIと共存するヒューマンタッチ:データだけでは見えない世界

AIは設計の最適化、シミュレーションの高速化、そして過去の膨大なデータを分析して新たなパターンを見出すことに長けています。しかし、金型設計においては、数値やデータだけでは測りきれない要素が多々存在します。例えば、材料の微妙な特性、加工機の癖、熟練工の「手の感覚」といった、言語化しにくい暗黙知です。私が経験した中で印象的だったのは、ある複雑な樹脂部品の金型設計でした。シミュレーション上では完璧な設計だったのに、実際に試作してみると、微妙なバリが発生してしまったんです。AIの解析では原因が特定できなかったのですが、長年の経験を持つベテラン設計者の一言で解決しました。「この材料は熱収縮が予測より少し大きいから、ここにわずかなR(アール)を付けるといい」。その言葉通りに修正したところ、バリはきれいに消えました。この「わずかなR」は、データからは導き出せない、まさに「感性」と「経験」がなせる技でした。AIは効率と精度を提供しますが、その先にある「より良いものづくり」を実現するには、人間のこのヒューマンタッチが不可欠なのです。

2. 現場の課題解決に直結する経験知の重要性

金型設計技能士は、単に設計図を描くだけでなく、実際に金型が製造され、それが生産ラインでどのように機能するかを深く理解している必要があります。この「現場を知る」経験知こそが、設計の質を決定づけると言っても過言ではありません。私が駆け出しの頃、設計した金型が製造現場で組付けにくいと指摘されたことがありました。図面上は問題なくても、実際の作業では微妙な角度やクリアランスが作業効率に大きく影響する、ということをその時初めて肌で感じました。それ以来、私は積極的に現場に足を運び、加工担当者や組立担当者と密にコミュニケーションを取るようにしています。彼らからのフィードバックは、次回の設計に活かされ、より実用的で高品質な金型を生み出すための invaluable な情報源となります。AIがどんなに優れた設計案を提示しても、それが現場の作業者の負担になったり、メンテナンスが困難だったりすれば、最終的には使われない金型になってしまいます。現場のリアルな声を聞き、それを設計に落とし込む力は、何よりも経験からしか得られません。金型設計技能士が持つ経験知は、まさに現場の課題を解決し、生産性向上に直結する「生きたスキル」なのです。

金型設計技能士が描くキャリアパスとその道のり

金型設計技能士の資格は、製造業におけるあなたのキャリアパスを大きく広げる強力な武器になります。ただ資格を持っているだけでなく、その知識を実務でどう活かし、どのようなステップアップが可能になるのか、具体的な道のりを知ることは非常に重要です。私の友人Aさんも、異業種からの転職で金型設計技能士の資格を取得しました。彼は当初、全くの未経験からのスタートだったので、本当にゼロからの挑戦でした。しかし、彼は資格取得をきっかけに、まずは金型製造の現場で基礎を学び、その後、設計部門へと異動。数年で主任設計者を任されるまでに成長しました。彼の話を聞くと、資格取得を通じて得た体系的な知識が、実務での学習スピードを格段に速めたと感じているようでした。特に、資格試験の勉強で金型全体の構造や材料特性について深く理解できたことが、複雑な設計課題に直面した際の「引き出しの多さ」に繋がったと話していました。金型設計技能士の資格は、単なる知識の証明に留まらず、その後のキャリア形成における明確な指針を与えてくれるのです。

1. 資格取得から描ける多様なキャリアパス

金型設計技能士の資格を持つことで、あなたは多岐にわたるキャリアパスを選択できるようになります。最も一般的なのは、やはり金型メーカーや部品メーカーの設計部門で、実際に金型の設計を行う専門職としての道です。ここでは、新製品開発のための金型設計から、既存金型の改良、トラブルシューティングまで、幅広い業務に携わることになります。また、技術コンサルタントとして、中小企業の金型設計や生産改善のアドバイスを行う道もあります。私の知人には、独立してフリーランスの金型設計者として活躍している方もいます。彼は、特定の企業に縛られず、様々な業界の金型設計に携わることで、自身のスキルをさらに磨き、高い報酬を得ています。さらに、最近では、金型技術の知識を活かして、3Dプリンターを用いた新しいものづくりプロジェクトに参画するケースも増えています。資格取得は、これらの選択肢のどれを選ぶにしても、あなたの専門性と信頼性を裏付ける強力な証となります。

2. 資格取得に向けた具体的な学習方法と注意点

金型設計技能士の資格取得には、学科試験と実技試験の両方で合格する必要があります。学習方法としては、まず市販の参考書や過去問題集を活用し、金型に関する基礎知識(材料、加工法、設計理論など)を体系的に学ぶことが重要です。特に、実技試験ではCAD操作だけでなく、金型の構造を理解した上での実践的な設計能力が問われるため、実際にCADソフトに触れ、手を動かしながら学ぶことが不可欠です。可能であれば、職業訓練校や専門学校の金型設計コースに通うことも有効です。そこでは、経験豊富な講師から直接指導を受けることができ、実務に近い環境でスキルを磨くことができます。私の友人は、仕事の合間を縫って夜間の専門学校に通い、そこで得た知識とネットワークが、その後の転職活動に大きく役立ったと話していました。また、通信教育やオンライン講座も選択肢の一つです。自宅で自分のペースで学べるため、忙しい社会人でも挑戦しやすいでしょう。| スキルカテゴリ | 従来の金型設計で求められるスキル | DX時代の金型設計でさらに求められるスキル |

| :————– | :——————————— | :—————————————– |

| 設計技術 | 図面作成(2D/3D CAD)、公差設計、材料知識 | シミュレーション解析、ジェネレーティブデザイン活用、データ駆動型設計 |

| 加工技術 | 切削加工、放電加工、研削加工の知識 | 3Dプリンティング(AM技術)の理解、自動化ラインとの連携知識 |

| 材料知識 | 鉄鋼材料、樹脂材料の基本的な特性 | 新素材(複合材、生分解性プラスチック)への対応、熱力学・流体力学の応用 |

| 課題解決 | 経験と勘によるトラブルシューティング | AI・ビッグデータ解析による異常検知・予測、根拠に基づいた問題解決 |

| コミュニケーション | 設計部門内、製造現場との連携 | 異分野(IT、AI専門家)との協業、サプライヤーとの情報共有 |

| 法的知識 | 品質管理基準、安全基準 | 環境規制、知的財産権(特許)に関する理解 |

未来を見据えた金型設計:サステナビリティと新素材への挑戦

金型設計の世界は、単に製品を形にするだけでなく、地球環境や社会の持続可能性にも深く関わるようになっています。近年、環境意識の高まりとともに、企業は製品のライフサイクル全体における環境負荷の低減を強く求められています。これに伴い、金型設計においても、リサイクル可能な素材の使用を前提とした設計や、省エネルギーで生産できる金型の開発が不可欠になってきました。私の勤務先でも、顧客からの「環境配慮型製品を開発したい」という要望が年々増えています。これに対応するため、設計チームは従来の設計プロセスに加え、使用する材料の選定段階から、その素材が持つ環境特性(リサイクル性、分解性など)を考慮に入れるようになりました。正直なところ、新しい素材に対応した金型を設計するのは、これまでの経験が通用しない部分も多く、試行錯誤の連続です。しかし、この挑戦こそが、金型設計技能士としてのスキルをさらに高め、未来のものづくりをリードする存在になるための重要なステップだと感じています。

1. 環境配慮型設計(エコデザイン)の最前線

エコデザインとは、製品の設計段階から環境負荷を最小限に抑えることを目指す考え方です。金型設計においても、このエコデザインの視点を取り入れることが強く求められています。具体的には、製品の軽量化を可能にする金型、部品点数を削減できる一体成形金型、そしてリサイクルしやすい単一素材での成形を考慮した金型などが挙げられます。例えば、自動車業界では、燃費向上のために車体の軽量化が常に課題となっています。これに対応するため、高強度な複合材料や、発泡成形技術を用いた軽量部品の金型設計が盛んに行われています。これらの金型は、従来の金属材料とは異なる特性を持つため、成形時の温度や圧力、冷却方法など、細部にわたる精密な設計が求められます。また、金型自体の製造プロセスにおいても、省エネ型の加工機械の導入や、使用する切削油のリサイクルなど、環境負荷を低減するための取り組みが進められています。金型設計技能士として、単に機能的な金型を作るだけでなく、その金型が「どれだけ環境に優しいか」という視点を持つことが、これからの時代には不可欠なのです。

2. 革新的な新素材と3Dプリンティング技術の融合

近年、バイオプラスチック、カーボンファイバー複合材、形状記憶合金など、様々な革新的な新素材が登場しています。これらの素材は、従来の材料では実現できなかった高性能な製品を生み出す可能性を秘めていますが、その成形には特殊な金型技術が求められます。例えば、熱可塑性CFRP(炭素繊維強化プラスチック)の成形金型は、非常に高い温度と圧力に耐えうるだけでなく、繊維の配向を考慮した設計が必要です。こうした新しい挑戦は、金型設計者に常に学びと適応を促します。さらに、3Dプリンティング(アディティブ・マニュファクチャリング、AM)技術の進化は、金型設計にも大きな影響を与えています。例えば、冷却水路が複雑で、従来の切削加工では不可能だった金型を、3Dプリンターで直接製造できるようになりました。これにより、金型内部の冷却効率が劇的に向上し、成形サイクルタイムの短縮や品質安定化に繋がっています。私が最近関わったプロジェクトでは、この技術を使って、これまで実現できなかった内部構造を持つ試作用金型を短期間で製作し、開発期間を大幅に短縮できました。金型設計技能士は、これらの新素材や最先端技術を積極的に学び、自身の設計に取り入れることで、未来のものづくりの最前線を走り続けることができるでしょう。

金型設計技能士が現場で直面する課題と解決へのアプローチ

金型設計技能士の仕事は、決して順風満帆なことばかりではありません。むしろ、現場では常に様々な課題に直面し、それらを一つ一つ解決していくことが求められます。私が経験した中で最も記憶に残っているのは、非常に複雑な形状の医療機器部品の金型設計です。顧客からの要求精度が非常に高く、かつ部品の肉厚が極端に薄い部分と厚い部分が混在しており、従来の常識では「これは成形不可能だ」とさえ思われるものでした。設計チーム全体が頭を抱え、何度も会議を重ね、シミュレーションを繰り返しました。しかし、最終的にはチームのベテラン設計者が「こういう時は、あえて常識を疑ってみるべきだ」と提案し、これまでとは全く異なる冷却方法を試すことに。結果として、その挑戦的なアプローチが功を奏し、要求通りの高品質な部品を成形できる金型を完成させることができました。この経験を通じて、金型設計とは、単なる技術力の問題だけでなく、困難に直面したときに諦めずに挑戦し続ける「粘り強さ」と「発想の転換」が何よりも重要だと痛感しました。

1. 難易度の高い要求への対応と創造的解決策

現代のものづくりでは、製品の多機能化、軽量化、コストダウンといった要求が高度化しており、それに伴い金型設計にもより高いレベルの対応が求められます。特に、これまで成形不可能とされてきた複雑な形状や、特殊な材料を用いた部品の金型設計は、金型設計技能士にとって大きな腕の見せ所です。例えば、私が以前携わったプロジェクトでは、部品の極小化と軽量化を実現するため、従来の金型では困難だったマイクロサイズの穴を多数開ける必要がありました。通常のドリル加工では、ドリルの折れや加工精度に課題が生じるため、レーザー加工や放電加工といった特殊な加工技術を金型製作に組み込むことを検討しました。この際に重要になるのが、加工工程まで見据えた金型設計です。どのような加工方法が最適か、その加工特性を活かすためには金型をどう設計すべきか、といった複合的な視点が必要です。このような難題に直面したときこそ、金型設計技能士の知識、経験、そして創造性が試されます。様々な技術を組み合わせ、従来の枠にとらわれない発想で解決策を見つけ出すことが、成功への鍵となります。

2. トラブルシューティングと品質向上への継続的取り組み

金型は、一度作って終わりではありません。生産が始まってからも、成形品の不良発生、金型の摩耗、予期せぬトラブルなど、様々な問題が発生する可能性があります。これらの問題に迅速に対応し、金型を改善していくトラブルシューティング能力は、金型設計技能士に不可欠なスキルです。私が担当した金型で、ある日突然、成形品の表面に微細な気泡が発生するというトラブルがありました。生産ラインが止まる事態となり、原因究明を急ぐことになりました。最初は成形条件の問題かと思われましたが、様々な角度から検証した結果、金型内部の冷却水路にごくわずかな異物が詰まっていることが判明しました。この異物が原因で冷却効率が低下し、部分的に樹脂が固まりきらずに気泡が発生していたのです。このような「見えない問題」を特定し、解決するためには、金型全体の挙動を理解し、仮説を立てて検証する論理的な思考力と、現場での豊富な経験が求められます。金型設計技能士は、トラブルシューティングを通じて、金型の品質を継続的に向上させ、生産ラインの安定稼働に貢献するという、非常に重要な役割を担っています。

「ものづくり大国」日本を支える熟練技能と技術伝承の重要性

日本は長年にわたり、「ものづくり大国」として世界をリードしてきました。その揺るぎない地位を支えてきたのは、他ならぬ熟練した技術者たちの「技」と「知恵」です。金型設計技能士もまた、この日本のものづくりを根底から支える重要な存在であり、その熟練技能と技術伝承の重要性は、未来に向けてさらに高まっています。私自身、この業界に入ってから、多くのベテラン技術者の方々から教えを受けてきました。彼らが持つ知識や経験は、書籍やマニュアルには書かれていない、まさに「生きた情報」の宝庫でした。例えば、ある金型設計の師匠からは、「金型はまるで生き物だ。同じ設計図でも、加工する機械や職人の癖で微妙に仕上がりが変わる。その『揺らぎ』を読み取り、対応する力が本当の技術だ」と教わりました。この言葉は、デジタル化が進む現代においても、人間の感覚と判断がいかに重要であるかを教えてくれるものです。

1. デジタル化時代における熟練技能者の役割

デジタル技術の進化は、熟練技能者の役割を奪うものではなく、むしろその価値を再定義するものです。AIやシミュレーションツールが設計の一部を自動化する一方で、熟練技能者はそれらのツールを最大限に活用し、さらにその先を行く判断を下す「指揮者」のような役割を担うようになります。彼らは、膨大なデータだけでは見えてこない、材料の微細な挙動や加工時の「音」「振動」「匂い」といった五感に訴える情報を捉え、それを設計にフィードバックすることができます。また、若手技術者にとっては、熟練技能者の持つ経験とノウハウこそが、短期間での成長を促す最も効果的な教材となります。私は、自分の部署に配属された新入社員には、まずベテランの設計者が過去に手がけた金型の実物を見せ、その設計意図や加工上の工夫について直接説明するように心がけています。この「生の声」による技術伝承は、デジタルデータだけでは伝わらない深い理解と洞察を育む上で、非常に有効だと感じています。

2. 世代を超えた技術伝承の仕組みと課題

日本のものづくりを未来へと繋いでいくためには、熟練技能者が持つ貴重な知識や技術を、次世代へと確実に伝承していく仕組みを構築することが喫緊の課題です。多くの企業では、OJT(On-the-Job Training)や社内研修、あるいは若手とベテランがペアを組むメンター制度などを導入し、技術伝承に取り組んでいます。しかし、ベテランの高齢化が進み、伝承すべきノウハウが膨大であることから、効率的な伝承方法の確立が求められています。例えば、熟練技能者の知識や判断プロセスをAIに学習させる試みや、VR/AR技術を活用して仮想空間で実技指導を行うような、最新技術を取り入れた伝承プログラムも開発され始めています。一方で、技術の「暗黙知」をいかに形式知化し、共有可能な情報として蓄積していくかという課題も残っています。金型設計技能士の資格制度も、この技術伝承の一翼を担っています。体系的なカリキュラムを通じて、金型設計の基礎から応用までを網羅的に学ぶことで、次世代の技術者が日本のものづくりを支える上で必要な、普遍的なスキルを効率的に習得できるようになるのです。

終わりに

ここまで、現代製造業における金型設計の役割、そして金型設計技能士という専門職の真価について、私の経験を交えながらお話ししてきました。デジタル化の波は、金型設計の現場に劇的な変化をもたらしていますが、AIやIoTがどんなに進化しても、最終的に「ものづくり」の根幹を支えるのは、人間の感性と経験、そして熟練の技であると私は確信しています。この分野は、常に学びと挑戦が求められるエキサイティングな世界です。皆さんが金型設計の道に足を踏み入れるきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。

役立つ情報

1. 金型設計技能士の資格は、学科と実技の両方で構成されており、体系的な知識と実践的なスキルを習得できます。未経験者でも、職業訓練校などで基礎から学ぶことで取得を目指せます。

2. 最新のCAD/CAMソフトウェアは、金型設計の効率と精度を飛躍的に向上させます。Fusion 360やSolidWorks、CATIAなどが広く利用されており、これらを習得することはキャリアアップに直結します。

3. 金型設計は、自動車、家電、医療機器など、非常に多岐にわたる産業分野で需要があります。自身の興味のある分野に特化してスキルを磨くことも可能です。

4. 3Dプリンティング技術の進化により、試作金型や複雑な内部構造を持つ金型の製作が容易になりつつあります。金型設計技能士にとって、この新しい技術を理解し活用する能力は今後ますます重要になるでしょう。

5. 技術者同士のネットワークは非常に重要です。業界団体や研究会に参加し、情報交換や最新技術のトレンドに触れることで、自身の知見を広げ、新たなキャリアチャンスを掴むことができます。

重要事項まとめ

現代の金型設計は、AIやIoTといったデジタル技術の活用により劇的に進化しています。この変革期において、金型設計技能士は、デジタルツールを使いこなしつつも、人間の感性、経験、創造性を融合させることで、データだけでは見えない課題を解決し、より高品質で革新的なものづくりを実現する中心的存在となっています。熟練技術者の高齢化が進む日本において、この「手に職」を持つ金型設計技能士は、安定したキャリアパスと多様なチャンスを掴むことができ、未来の製造業を牽引する重要な役割を担っていくことでしょう。

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: 「金型設計技能士」の資格が、現代の製造業において、特にキャリアチェンジや市場価値向上にどう役立つのか、もう少し具体的に教えていただけますか?知り合いの方の成功事例も気になります。

回答: ええ、まさにそこがこの資格の「真価」だと、私も肌で感じています。私の知り合いの場合もそうでしたが、彼が異業種からこの道を選んで成功できたのは、この資格が単なる技術の証明に留まらず、現代のものづくり現場が本当に求めている「人間力」と「応用力」を兼ね備えていることを示せるからです。

例えば、ただCAD/CAMを扱えるだけでなく、製造工程全体を見据え、素材特性や生産効率まで深く理解した上で「最適な金型」を設計できる能力は、今、本当に喉から手が出るほど求められています。AIが設計案を出す時代だからこそ、その提案の裏にある「なぜ?」を理解し、実際に形にするための「現実的な解」を導き出せる人材は貴重なんです。

彼はまさに、この資格を通して「理論」と「現場」を繋ぐスキルを身につけ、どんな企業でも引っ張りだこになるような「替えの効かない人材」へと変貌しました。一度「手に職」をつければ、時代の変化にも動じない、確かな市場価値が手に入る。これは本当に大きな魅力だと痛感しますね。

質問: AIやIoTが急速に進化する中で、「金型設計技能士」の「人間の感性や経験」が特に重要だ、とのお話がありました。具体的に、どのような場面でそれが活かされるのでしょうか?AIが提案したものを「最終的に判断し微調整を加える」とはどういうことですか?

回答: そうですね、これがまさに金型設計の「奥深さ」であり、AIにはまだ到達できない領域だと感じています。

例えば、AIは膨大なデータから最適な形状を瞬時に導き出すことはできます。しかし、その「最適な形状」が、実際の製造現場でどれだけ実現可能か、コストはどうか、そして何より「実際に作った時に、狙い通りの品質が安定して出せるか」という、微妙なニュアンスや現場特有の課題は、AIだけでは判断しきれません。

人間の感性や経験が活かされるのは、まさにそういう時です。例えば、「このR(丸み)は、金型に加わる圧力で微細な変形が起こりやすいから、もう少し角度をつけた方がいい」とか、「この材料を使うなら、冷却時間を調整しないとヒケ(へこみ)が出る可能性がある」といった、教科書には載っていない「生きた知識」ですね。

有名企業の設計担当者の方がおっしゃっていたように、AIはあくまで「強力なアシスタント」であり、最終的な「GOサイン」を出すのは、長年の経験から培われた「肌感覚」と、万が一のトラブルにも対応できる「引き出しの多さ」を持つ人間なんです。サステナブルな素材のような新しい挑戦においては、特にこの「試行錯誤する人間力」が不可欠だと強く感じます。

質問: 若年層の技術者不足が深刻な日本において、この「金型設計技能士」の資格は、若い世代にとってどのような魅力があるのでしょうか?将来性やキャリアパスについて、もう少し詳しく教えてください。

回答: 確かに、日本のものづくりを支える上で、若い力が足りていないのは大きな課題ですよね。でも、だからこそ「金型設計技能士」のような専門スキルは、若い世代にとって最高の「切り札」になり得ると、私は確信しています。

最大の魅力は、やはり「手に職」であることの安心感と、将来性への確かな展望です。この資格は、単なる知識だけでなく、実践的なスキルと問題解決能力の証明になります。一度身につければ、業界や会社の壁を越えて、どこでも通用する普遍的な価値を持てるんですよ。

しかも、現代の金型設計は、古臭い職人技のイメージとは全く違います。3DプリンティングやAI、IoTといった最先端技術と融合し、常に進化し続ける「クリエイティブな分野」なんです。新しい技術を学び、それを自分の設計にどう活かすか、試行錯誤する面白さがあります。

キャリアパスとしても、設計のスペシャリストとして道を究めるだけでなく、将来はプロジェクトリーダーとして全体を統括したり、若手の育成に携わったり、あるいはコンサルタントとして多くの企業のDXを支援する道も開けます。まさに、自分の情熱とスキル次第で、いくらでも未来を切り拓ける「可能性の塊」のような資格だと、私は若い方々に伝えたいですね。

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

취득 후 이직 성공 사례 – Yahoo Japan 検索結果